Die Situation für die in Tierversuchen verwendeten Wesen in Österreich ist seit vielen Jahren eine einzige Katastrophe. Unser so konstruktiver Versuch, den Genehmigungsprozess für Projektanträge mittels eines Kriterienkatalogs zu objektivieren, um wenigstens die sinnlosesten Tierversuche auszuschließen, war insofern erfolgreich, als dass das Tierversuchsgesetz jetzt einen solchen Katalog vorschreibt. Nur leider ist er vollkommen nutzlos, weil nach einem mehrjährigen Projekt dreier extra dafür angestellter Wissenschafter_innen zwar ein detaillierter Katalog von 110 Fragen mit objektiv numerischer Zuordnung entstanden ist, dieser aber mit dem lapidaren Argument, er würde die Freiheit der Wissenschaft einschränken, auf 9 Fragen, die noch dazu nur zur Anregung dienen, reduziert wurde. Faktum bleibt leider weiterhin, dass ausnahmslos jeder noch so sinnlose Tierversuch in Österreich genehmigt wird. Und Faktum bleibt weiterhin, dass für diese Genehmigungen keine Kommissionen gesetzlich vorgesehen sind, wie in anderen Ländern, sondern jeweils einzelne Beamt_innen der Bundesländer. Und Faktum ist noch dazu, dass in der gesamten Zeit der Existenz eines Tierversuchsgesetzes noch nie irgendjemand wegen einer Übertretung zum Schaden der Tiere bestraft wurde. Das ist die Situation in Österreich.

Und doch gibt es Licht am Horizont. Das angesehene Wissenschaftsmagazin New Scientist hat am 29. Oktober 2016 in einer Coverstory klar evidenzbasiert dargelegt, dass Tierversuchsmodelle für menschliche Krankheiten in der Praxis vollkommen versagen. Der Fortschritt in der Medizin stockt. Neue – wissenschaftliche! – Methoden müssen her, so die Chefredaktion.

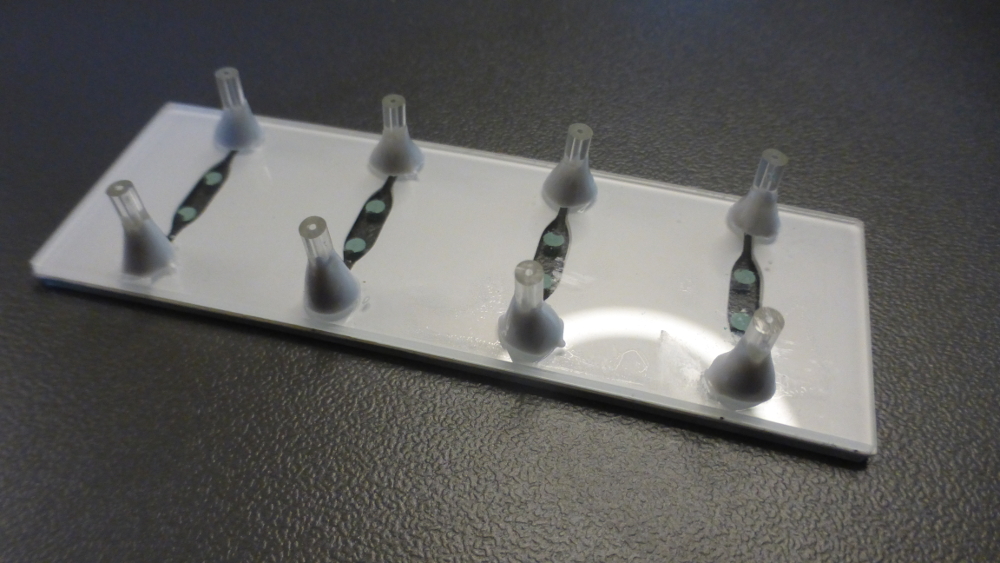

Und diese werden gerade entwickelt, mit rasanter Geschwindigkeit. In den 1990er Jahren begann man dreidimensionale Zellkulturen jeweils derselben Zellarten in der Petrischale im Labor zu züchten und sie dann verschiedenen chemischen Stoffen – potentiellen Giften oder Medikamenten – auszusetzen. Zwar mit Erfolg, aber konnten damit weder eine Zellstruktur im menschlichen Körper, noch ein ganzes Organ oder der gesamte Körper simuliert werden. Seit 2010 werden diese dreidimensionalen Zellkulturen in technischen Mikrostrukturen fixiert und seit 2015 mit anderen Zellkulturen verbunden, sodass ganze Organe repräsentiert werden. Man nennt das ein Organ-on-a-chip. Mittlerweile kann man auch diese Zellkultur-Organe miteinander verbinden, um Organachsen und letztlich – man erwartet den Durchbruch 2020 – einen Human-on-a-chip zu konstruieren. Damit sind deutlich bessere Vorhersagen für die Wirkung potentieller Medikamente möglich, als durch Tierversuche.

An der technischen Uni in Wien z.B. hat man den Knorpel eines Gelenks sowie die Schleimhaut am Knochen jeweils zellulär simuliert und auf einem Chip miteinander verbunden. Konnte man bisher mittels Zellkulturen Medikamente nur gegen rheumatische Arthritis an der Schleimhaut oder gegen Osteoarthritis am Knorpel testen, so geht das nun in Kombination, zumal man ja weiß, dass sich die beiden gegenseitig bedingen. Zusätzlich kann man einem Patienten krankes und gesundes Gewebe entnehmen, und an beiden Tests durchführen. Es gibt mittlerweile Methoden, wie man aus jeder Zelle eines Körpers eine Stammzelle gewinnen kann, die dann in die jeweilige Organzelle umgewandelt wird. Mit ähnlichen Organen auf einem Chip kann man die Regenerationsfähigkeit von Haut z.B. simulieren, oder die Blut-Hirn Schranke. Man kann aber auch Organe, die miteinander in Wechselwirkung stehen, kombinieren. So entstehen sogenannte Organachsen, die im Körper chemische Stoffe untereinander vermitteln.

Mit diesen Methoden konnte man nachweisen, warum gewisse Medikamente bei gewissen Menschen wirken und bei anderen nicht. So gibt es Menschen, die genetisch prädisponiert sind, gewisse Stoffe rascher abzubauen als andere. Wenn das essentielle Stoffe eines gewissen Medikaments betrifft, wirkt dieses bei diesen Menschen weniger. Mit diesen neuen Methoden der Mikrofluidik lässt sich also sogar patientenspezifisch die Wirkung von Medikamenten vorhersagen. Ethische Bedenken gibt es gar keine mehr, man könnte im Prinzip sogar einem konkreten Patienten Zellen entnehmen, das befallene Organ am Chip rekonstruieren, Medikamente ausprobieren, und jene, die wirken, dem Patienten geben. Die mangelnde Übertragbarkeit, die bei Tieren vor allem im Laborambiente bzgl. Menschen ja überhaupt nicht gegeben ist, fällt hier also völlig weg.

Leider sind an den Unis die alteingesessenen Professor_innen und in den pharmazeutischen Firmen die standardisierten Tester_innen momentan offenbar zu unflexibel, um diese Methoden im großen Stil zu übernehmen. Man müsste sich dafür auch ein ganz anderes Wissen, z.B. Mikrofluid Techniken, aneignen. Aber waren es vor wenigen Jahren noch eine handvoll Forschungsgruppen, die diese Techniken entwickelten, sind es heute unüberschaubar viele und es wurden bereits etwa 30 Firmen gegründet, die solche Techniken kommerziell anbieten.

Diese Entwicklung ist eine echte Hoffnung, Tierversuche in naher Zukunft einzudämmen. Und zwar nicht durch ethische Kampagnen, sondern durch die wissenschaftlich-technische Entwicklung. Die genannten Techniken sind bei toxikologischen Tests und bei Medikamententests und der Entwicklung von Heilmethoden sehr hilfreich, nicht aber bei Tierversuchen zur Grundlagenforschung ohne konkreter Anwendung. Und diese nehmen statistisch leider immer mehr zu. Aber immerhin, wenn man die Wirkungslosigkeit betrachtet, mit der seit über 100 Jahren gegen Tierversuche protestiert wird, dann ist das erstmals ein Funken Hoffnung. Eben ein Licht am Horizont.